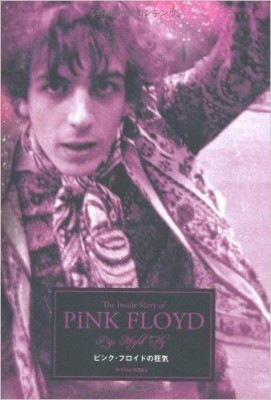

シドを失い、ロジャーが牽引したピンク・フロイドの狂気

2005年7月2日、午後10時57分。ロンドンのハイド・パークに集まった20万人近い観衆を、聞き覚えのある不気味なサウンドが覆い始めた。一定に保たれた心臓の脈拍音が次第に大きくなっていく。そしてあの馴染みのある声が聞こえてきた。

もうずっと何年も、俺は気が狂いっぱなしなんだ……

ロジャー・ウォーターズ、デヴィッド・ギルモア、ニック・メイソン、リチャード・ライトが、24年ぶりに同じステージに立って演奏しようとしている。チャリティ・コンサート『ライヴ8』の最大の話題は、このピンク・フロイドの4人としての復活だった。

「生命の息吹」「マネー」といった『狂気』からの演奏が終わると、ウォーターズとギルモアはアコースティック・ギターに持ち変えた。「Wish You Were Here」(あなたがここにいてほしい)は、既にここにはいない友達へのラブ・ソングであり、曲の一部は“あの男”について歌っている。そして最後は、燃え尽きてしまったロック・スターの歌「コンフォタブリー・ナム」。

それは完璧かつ圧巻のステージだった。あのピンク・フロイドの再結成が奇跡的に一夜限りで実現したのだ。彼らがロック史においてどれだけ凄いことを成し遂げてきたのか。20万人近い大観衆はもちろん、テレビでこの様子を観ていた20億人の視聴者も、昔からのファンも、初めて知った者も、これで十分すぎるほど理解できたはずだ。

しかし、ピンク・フロイドの4人にとっては、ケンブリッジ郊外の共同住宅でひっそりと暮らす“あの男”のことが気掛かりだったに違いない。その証拠に今夜披露したウォーターズが作った4つの曲どれもすべてに、“あの男”の魂が宿っていた。ウォーターズは「Wish You Were Here」を演奏する前に、大観衆に向かってこう言っていたのだ。

今この場にいないすべての人に、そして特にそう、シドにこの曲を捧げる。

“あの男”の名はシド・バレット──ピンク・フロイドのリード・ヴォーカル兼ギタリストにしてフロントマン。1967年はバレットこそがピンク・フロイドだった。ピンク・アンダーソンとフロイド・カウンシルという二人のブルーズマンの名を取ってバンド名をつけたのも彼だ。ピンクとフロイドはバレットが飼っていた猫の名前でもあった。

恐ろしくカリスマ性がありルックスも良かったバレットは、サイケデリック時代のポップスターとして、あるいは優れたソングライターとして、「アーノルド・レーン」「エミリーはプレイガール」といったヒット曲と記念すべきデビューアルバム『夜明けの口笛吹き』を牽引した。

アルバムはアビーロードの第3スタジオで制作されたが、隣の第2スタジオではビートルズが『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』を録音していたのはあまりにも有名な話だ。また、マーク・ボランはシド・バレットに憧れて同じマネージメント会社と契約した。

しかし、バレットはドラッグに溺れて精神を病んでしまう。その存在感が絶大だったため、他のメンバーたちはビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソン形式のように、作曲家としてバレットを残しておくアイデアを思いついた。だがそれは非現実な夢に過ぎず、バンドのトラブルメーカーに成り下がった彼は見放され、1968年の春にピンク・フロイドはシド・バレットの脱退を発表。レコードデビューからわずか1年後、22歳での出来事だった。

ピンク・フロイドは以降、徐々にロジャー・ウォーターズが牽引していくことになる。そして1973年の『狂気』によって世界的な成功に到達。続く『炎』『アニマルズ』『ザ・ウォール』で名声を高めていった。驚異的なレコードセールス、大掛かりなツアーセット、重みのある音楽性。ピンク・フロイドはビートルズやストーンズやツェッペリンとは違った“もう一つのロック史”を築き上げ、巨大な恒星のように熱く眩しい輝きを放つ伝説になった。

一方、シド・バレットの人生は名もなき小さな星のようだった。輝くこともなく、冷たいまま。故郷ケンブリッジとロンドンを行き来しながら、混乱と狂気の中でバレットは2枚のソロアルバムをリリース。不安定な音楽と同様、くすくすと笑って微笑んでいたかと思うと、次の瞬間には誰とも話そうとしなかった。ギターに1本も弦を張らずにスタジオにやって来たこともあったという。知人にはこんなことを呟いたそうだ。

僕は失敗したポップスターだ。でも君はどうだ? 君はまだ23歳で有名でもない。でも僕はすでに過去の人間だ。

「彼は工場で働いている。いや、庭師になった。違う、浮浪者らしい。今は大道芸人だ……」。そんな噂が飛び交い、バレットが月の裏側の住人となった頃、ウォーターズは「感情の不在」をテーマにしたアルバムの制作を思いつく。1975年の6月5日、それは起こった。

いつものようにスタジオで忙しく作業を進めている時のこと。録音し終わったばかりの「クレイジー・ダイアモンド」を再生中、裏手でせかせかと動き回っている禿げて太った男は誰だろうと、メンバーは不思議に思い始めた。受付を通って中にいるのだから「エンジニアの誰かだろう」と思った者が多かった。そのうちウォーターズはリチャード・ライトに言った。

あいつが誰だか分かるか? あれはシドだよ。

シドは立ち上がり、「どこでギターを弾けばいいんだ?」とライトに尋ねた。もちろんギターなど持っていない。「すまない、シド。ギターのパートは全部終わったんだ」。バレットは一日中、家で座ってテレビを見続けてそんな姿になってしまった。ウォーターズは幼馴染みの現実を知って涙にくれた。

ウォーターズが書き上げた『ザ・ウォール』の後半部分は、シド・バレットの物語そのものだ。ロックスターの主人公ピンクは、大量のドラッグを消費してステージに立つことを強要され、やがて幻覚を見るようになって誇大妄想に取り憑かれていく。後に映画化された『ザ・ウォール』には、様々なところにシド・バレットが描写されている。

結婚もせず、父親になることもなく、仕事に就くこともなく、母親が亡くなった1991年からは一人で暮らしていた。絵を描き、読書をし、ジャズを聴き、日曜大工をし、決まった店にだけ通う日々を送っていたシド・バレット。入ってくる印税もほとんど使うことがなかった。時々訪れてくる招かざるファンやカメラマンにも、決して愛想を振りまくことはなかった。

2006年7月7日、シド・バレット永眠。享年60。翌年行われた追悼コンサートで、ロジャー・ウォーターズは演奏前に小さなギグだから緊張していることを告げ、「私の作品を知っていてくれる人ならきっと、ずっと羞恥心や悲観主義に悩まされてきたことは分かってるだろう」と言葉を続けた。

だが、シドなら緊張なんかしなかっただろう。あいつは私みたいに羞恥心や悲観主義に悩まされたりしていなかった。発病する前は、歩くように自然に自分の人生を生きていた。あいつはある意味、四六時中飛び跳ねていたんだ。羞恥心がなかったから、あいつは自分が作った音楽のリスクを全部引き受けることができた。

私たちはあいつに大きな借りがあるんだ。私個人も間違いなくあいつに借りがある。シドがいなければ、自分がどうなっていたか分からない。たぶん不動産業者か何かになっていたんだろう。

LIVE 8での演奏

>記念すべきデビュー作の1曲目。ほとんどがシドの曲だった。

「クレイジー・ダイアモンド」でもシドのことは歌われていた。

映画『ザ・ウォール』より「コンフォタブリー・ナム」。シドの姿そのものだった。

Syd Barrett 1946.1.6-2006.7.7

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから

*参考・引用/『ピンク・フロイドの狂気』『ピンク・フロイドの神秘』(マーク・ブレイク著/ブルース・インターアクションズ)

*このコラムは2016年12月に公開されたものを更新しました。

(こちらもオススメです)

ヒプノシス〜アルバムジャケットでROCKに革命を起こしたデザイン集団

●最新ニュース

ドキュメンタリー『シド・バレット 独りぼっちの狂気』が2024年5月公開

【執筆者の紹介】

■中野充浩のプロフィール

https://www.wildflowers.jp/profile/

http://www.tapthepop.net/author/nakano

■仕事の依頼・相談、取材・出演に関するお問い合わせ

https://www.wildflowers.jp/contact/