190センチ以上もある長身に長い髪、清潔感あふれる白いシャツにダーク・スーツや黒いジャケットを身に着け、常にエレガントな雰囲気を漂わせていたニック・ドレイク。

憂いのある魅力的な声だけでなく、彼の奏でるギターにも定評があった。独自のチューニングで五本の指から複雑に、そして繊細に、しかし力強く奏でられるギターについては、学生時代の友人を始め、レコーディングを共にしたミュージシャンの誰もが、その技術の高さと正確さを絶賛している。

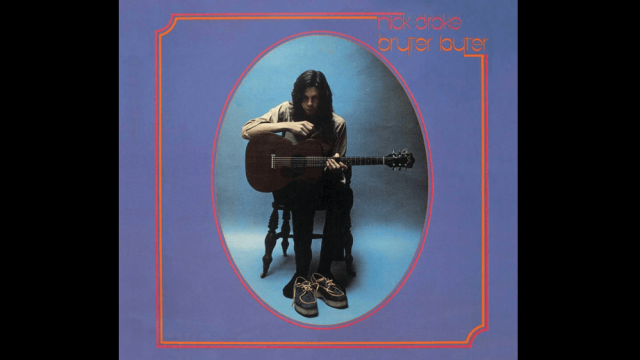

そんな彼の様子が変わり始めたのは、1970年に2ndアルバム『ブライター・レイター』を発表してからだ。

1stアルバムの商業的失敗を払拭しようとニックが強い思いを持って臨んだこのアルバムを、プロデューサーのジョー・ボイドやアイランド・レコードは高く評価していた。しかしそれとは対照的に、ニックは全体のアレンジが少し華やか過ぎたとして、あまり満足していなかったという。

前作同様に売り上げは伸びなかったが、ジョーやレコード会社は良質なアルバムを作れたのだから問題ないと、ニックに寛容な姿勢を見せた。

しかしニックの望みは、自分の音楽が世に認められて成功を手に入れることであり、両者の意識は大きくかけ離れていた。それがニックを苦しめ、彼の心をしだいに蝕んでいく。

その結果、ニックはますます無口になり、髪や服装は乱れ、ギターを奏でる大事な爪にまで気を使わなくなっていった。

さらにはニックが信頼を寄せていたジョー・ボイドが、自身のプロダクションをアイランド・レコードに売却し、ワーナー・ブラザーズの職を得てアメリカに帰国してしまう。これも大きな痛手となった。

次第に衰弱していくニックを両親は心配し、タンワース・イン・アーデンにある自宅に連れ戻す。そして精神科を受診させ、抗うつ剤が処方された。

ニックの身を案じたレコード会社の社長クリス・ブラックウェルも、環境を変えれば少し良くなるだろうと、スペインにある彼の別荘で静養するよう勧めた。

明るい陽光のもとでの静養と薬の効用もあって、ニックは次のレコーディングのことを考えはじめる。

ニックはアルバムのエンジニアだったジョン・ウッドに連絡を取った。そして次のアルバム『ピンク・ムーン』はシンプルなものにしたいと主張する。

「No frills(飾りはいらないんだ)」

ニックが残した数少ない言葉の中で、最も有名な言葉だ。その言葉通り、タイトル曲の「ピンク・ムーン」に少しピアノが聴かれる以外は、全てがギターとヴォーカルだけで録音された。

Pink Moon

Things Behind The Sun

このアルバムについてR.E.M.のギタリスト、ピーター・バックはパトリック・ハンフリーズの著書『ニック・ドレイク~悲しみのバイオグラフィ』の中で、このように語っている。

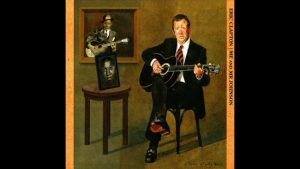

『ピンク・ムーン』を聴くとロバート・ジョンソンを思い出すんだ

27歳の若さで亡くなった伝説のブルースマン、ロバート・ジョンソン。彼もまた、あまりにも神経質で人見知りが激しかった。さらに白人を信用しなかったため、レコーディングでは終始壁に向かって絶望を歌っていたという。

貧しい黒人家庭に生まれたロバート・ジョンソンと、英国の上流階級の家庭に生まれたニック・ドレイク、その境遇は比較にもならない。

しかしアルバム『ピンク・ムーン』は、彼の巧みなギタープレイとヴォーカルのみで、孤独と絶望が吹き込まれている。それはまるでニックが、壁に向かってひとり歌う姿が目に浮かぶような寂寥感に包まれているのだ。

ニック自身も、ミシシッピ・デルタを発祥とするブルースをこよなく愛していて、ロバート・ジョンソンも好んで聴いていたという。そしてある友人に、ひどい鬱状態の自分自身をロバート・ジョンソンに重ねて「Hellhound on my trail(地獄の番犬に付きまとわれている)」と語ったことがあるそうだ。

また、ニックが亡くなる数ヶ月前に録音した4曲の中の「ブラック・アイド・ドッグ」は、ロバート・ジョンソンの影響が色濃く感じられる。まさに地獄の番犬に囚われたロバート・ジョンソンのようで、聴いているのも辛くなるようなニックの最後の心の叫びが、重く響くのだ。

Black Eyed Dog

この曲は、1987年にリリースされた未発表曲ばかりを集めたアルバム『タイム・オヴ・ノー・リプライ』に収録されている。

ニックが自室で息を引き取っているのを母親が発見したのは、1974年11月25日の正午を過ぎた頃だった。

享年26。検視により、抗うつ剤のトリプチリンの過剰摂取による自殺とされた。

しかし、ニックを知る周りの人々は自殺に異を唱える者も多い。心を病に侵されながらも、ニューアルバムのためのレコーディングを始め、死の数週間前にはパリで穏やかな日々を過ごしていたというのだ。

そして何よりも、遺作となったアルバム『ピンク・ムーン』は、素晴らしい1日の始まりを歌った「フロム・ザ・モーニング」で締めくくられている。

孤独と絶望の中でも、必死で光を見出そうとしていたニック・ドレイクの痛々しいまでの姿が、このアルバムには映し出されているのだ。

(前編はコチラ)

From The Morning

*参考文献:「ニック・ドレイク~悲しみのバイオグラフィ」パトリック・ハンフリーズ著 真田潤、和久井博人訳 有限会社ストレンジデイズ発行

Five Leaves Left [12 inch Analog]

ブライター・レイター

タイム・オヴ・ノー・リプライ

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから